농경민족과 유목민족의 긴 역사

농경민족과 유목민족의 관계는 농업이 발명되고 도시가 처음으로 형성된 이래 인류 역사를 이끄는 위대한 원동력 중 하나입니다. 양 민족간의 역사는 광활한 아시아 대륙을 가로질러서 가장 웅장하게 펼쳐져 왔

북아프리카의 역사가이자 철학자 이븐 칼둔(1332~1406)은 '무카디마'에서 마을 사람들과 유목민들 사이의 관계에 대해 쓰고 있습니다. 칼둔은 유목민들이 야만적이고 야생동물들과 비슷하지만 또한 도시 거주자들보다 더 용감하고 순수한 마음을 가지고 있다고 말합니다.

이웃 유목민과 정착민들은 아랍어를 사용하는 유목민족인 베두인족과 그들과 유사한 다른 민족들과 같이 혈통과 언어까지 일정부분 공유합니다. 그러나 아시아 역사를 통틀어, 유목민과 농경민들의 매우 다른 생활양식과 문화는 무역과 갈들 모두를 초래합니다.

유목민족과 농경민족의 무역

농경민족의 농부들과 비교해 볼 때, 유목민들은 물질적인 소유물이 상대적으로 적습니다. 그들이 거래해야 하는 품목은 모피, 고기, 우유 제품, 그리고 가축 같은 것입니다. 농경인들은 항아리, 칼, 바느질 바늘, 무기, 곡식이나 과일, 천, 그리고 정책생활의 다른 제품들과 같이 금속 제품들이 필요합니다. 보석이나 비단 같은 가벼운 사치품은 유목 문화에서도 큰 가치를 지닐 수 있습니다. 따라서 두 집단 사이에는 자연적인 무역 불균형이 존재합니다. 유목민들은 종종 정착민들이 생산하는 것들보다 더 많은 상품을 필요로 하기도 합니다.

유목민들은 정착한 이웃들로부터 소비재를 얻기 위해 종종 무역상이나 가이드 역할을 해왔습니다. 아시아에 걸쳐 있는 실크로드의 모든 곳에서 파르티아인, 후이족, 소그디아인과 같은 다양한 유목민 또는 반유목민족의 구성원들은 내륙의 스텝과 사막에 걸쳐 카라반을 이끄는 전문 상인이 됩니다. 그들은 이 상품을 중국, 인도, 페르시아, 터키의 도시에서 팔았습니다. 아라비아 반도의 존경받는 지도자 마호메트는 성년 초창기 무역상이자 상인들의 리더이기도 했습니다. 무역상들은 유목 문화와 도시들 사이의 다리 역할을 했습니다.

자리를 잡은 농경민족은 이웃 유목민족과 무역관계를 맺는 경우도 있었습니다. 중국은 종종 이러한 관계를 조공무역의 형태로 정립하기도 했습니다. 중국 황제의 권위를 인정하는 대가로 유목민 지도자는 자신들의 상품을 중국 제품과 교환하는 허가를 받았습니다. 한나라 초기 유목민 흉노족은 유목민들이 중국을 습격하지 않는다는 보증에 대한 대가로 중국인들이 흉노족에 조공과 중국 공주를 보내기 까지 할 정도로 유목민족은 가공할 만한 위협이었습니다.

농경민족과 유목민족

무역관계가 결렬되거나 새로운 유목민들이 한 지역으로 이주했을 때, 충돌이 일어났습니다. 이것은 외딴 농장이나 안전하지 않은 농경지에 대한 소규모 습격으로 이어지기도 했습니다. 극단적인 경우, 국가의 붕괴에 이르기도 했습니다. 이러한 위협은 정착민들이 조직과 자원을 모아 유목민들의 침략이에 대항하게 만들었습니다. 농경민족들은 두꺼운 성벽을 쌓고 무기를 비축하여 대항했습니다. 반면 유목민들은 특별히 잃을 것이 없었기 때문에 손해를 보지 않았습니다.

유목민족과 농경민족의 충돌은 양측을 모두 파멸로 이끌기도 했습니다. 한족들은 흉노족을 가까스로 격파했지만 유목민족들과 싸우는데 들어간 비용은 한나라를 돌이킬 수 없는 쇠퇴로 몰아넣었습니다.

유목민들의 맹렬한 기세로 광활한 땅과 수많은 도시들을 지배하게 되기도 했습니다. 징기스칸과 몽고인들은 부하라의 에미르의 모욕에 대한 분노와 약탈에 대한 욕망에서 비롯하여, 역사상 가장 큰 토지 제국을 건설했습니다. 티무르를 포함한 징기스의 후손들 중 일부는 이와 유사한 정복전쟁을 펼칩니다. 농경민족의 방어책인 성벽과 무기에도 불구하고 유라시아의 도시들은 말과 활로 무장한 기병들에게 속수무책으로 쓰러졌습니다.

때때로 유목민들은 수많은 도시들을 점령하고 그들 스스로 농경민족의 황제가 되기도 했습니다. 인도의 무굴 황제는 징기스칸과 티무르의 후손이었으나 델리와 아그라에 자리를 잡고 도시에 정착했습니다. 그들은 이븐 칼둔의 예언대로 3대에 의해 퇴폐와 부패가 커지지는 않았지만, 곧 쇠퇴로 접어들었습니다.

오늘날 유목민들

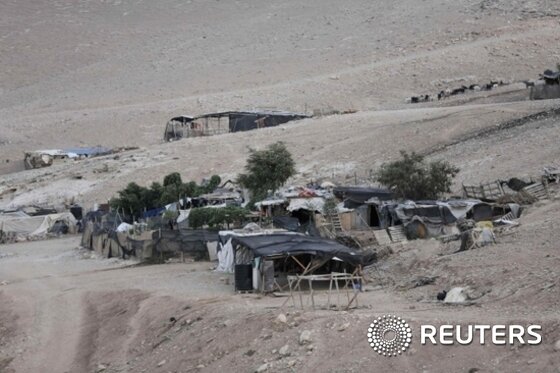

세계가 인구가 증가함에 따라, 농경민족들은 개방된 공간을 차지하고 남아 있는 몇 안 되는 유목민들을 압도하고 있습니다. 오늘날 지구상의 약 70억 명의 인간들 중 약 3천만 명만이 유목민 또는 반유목민족인 것으로 추정됩니다. 남아 있는 유목민들 중 많은 수가 아시아에 살고 있습니다.

몽골은 300만 인구의 약 40%가 유목민입니다. 티베트에서는 티베트족 인구의 30%가 유목민입니다. 중동 전역에서는 2,100만 베두인들이 그들의 전통적인 생활 방식을 따라 살고 있습니다. 파키스탄과 아프가니스탄에서는 150만 명의 쿠치족이 유목민으로 계속 생활하고 있습니다. 각국 정부의 노력에도 불구하고, 투바연방공화국, 키르기스스탄, 카자흐스탄의 수십만 명의 사람들이 계속해서 유르트에서 살며 가축을 몰고 있습니다.

현 시점에 이르러, 농경민족과 유목민족들간의 충돌은 농경민족의 압도적인 승리로 끝난 것처럼 보입니다. 하지만 역사속의 두 민족간의 힘의 균형은 긴 시간에 걸쳐 시소처럼 움직였습니다. 한동안 농경민족의 우세는 이어질 것으로 보이지만 미래의 일은 알 수 없는 일입니다.

'시사' 카테고리의 다른 글

| 일본의 중세 쇼군정치의 시작 가마쿠라 막부 (0) | 2020.03.14 |

|---|---|

| 중국 한족의 뿌리 한나라의 멸망 (0) | 2020.03.14 |

| 봉건 일본사회의 계급 구조 (0) | 2020.03.13 |

| 인구 고령화 | 급부상하는 중국의 내부적 문제 (0) | 2020.03.12 |

| 대만 | 타이완섬의 역사, 대륙과의 끝 없는 긴장 (0) | 2020.03.12 |